Kirchturm

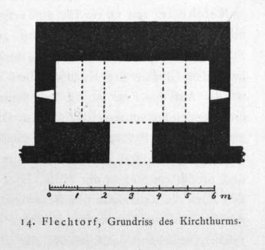

Der Turm als ältester Bestandteil der Kirche ist im wesentlichen romanisch. Hierauf deuten zunächst verschiedene Bauteile hin. Der Turm ist außen 7,12 m breit und 5 m tief. Die Längsseiten sind in Höhe des ersten Stockwerkes eingezogen, so dass ab dort der Grundriss des Turmes quadratisch wird. Die südliche und nördliche Obermauer tragen zwei mächtige, mit den Seitenmauern gleichzeitig ausgeführten Rundbögen von 0,82 m Stärke, die un 2,30 m Höhe über dem Fußboden ansetzen. Das Untergeschoss des Turmes wird durch sie in einen breiten Mittelraum von 2,20 m im Geviert und zwei schmalen Seitenräumen von 0,88 m Breite aufgeteilt. Der Zugang von der Kirche zum Turm bildet ein 1,72 m breiter Rundbogen.

Um den Schub der beiden Bögen standzuhalten, sind die westlichen und östlichen Turmmauern im Untergeschoss doppelt so stark wie die beiden anderen.

Pultdächer decken die beiden seitlichen Ausbauten. In Höhe des Glockenhauses befinden sich sowohl in der Ost- als auch in der Westwand je eine gradwandige, mit Rundbögen versehene Schallöffnung und nach Norden und Süden je eine doppelte. Die letzteren sind mit schlichten Trennungspfeiler, gemeinschaftlicher Nische und Stichbogen in allen Teilen versehen.

Zwei Stichbogenöffnungen im Süden in halber Turmhöhe scheinen neueren Ursprungs zu sein. Zudem lassen sich Schießscharten bzw. Schlitze im unteren Bereich finden.

Das Dach des Turmes wird als Zwiebeldach bezeichnet und ist nach Angaben des Corpus Bonorum im Jahr 1684 aufgesetzt worden. Die Dachform stellt hierbei eine gewisse Besonderheit da, da Zwiebeltürme in den deutschsprachigen Ländern vor allem in den südlichen Bundesländern und zudem in mehrheitlich katholisch geprägten Gegenden vorherrschen. Dennoch stellt das Zwiebeldach ein stiltypisches Merkmal barocker Kirchen da. Das Turmdach wurde seither immer wieder renoviert. So etwa 1908 auf Kosten der politischen Gemeinde. Hierbei kam es zur Erneuerung der Wetterfahne, Neuvergoldung des Knaufs und der Ausbesserung des Schieferdaches im Wert von 183,40 Mark.

Schon 1950 befand sich die Schieferabdeckung des Turmes wieder in einem schlechten Zustand. Daraufhin stellte das Landeskirchenamt 1952 für notwendige Ausbesserungsarbeiten einen Plan auf. Neben einer Verbesserung der elektrischen Innenbeleuchtung, dem Anbringen einer Blitzschutz-Anlage stand eine Generalüberholung der Turmes an erster Stelle.

Am 15. November 1955 konnten dann unter Anteilnahme interessierte Einwohner des Dorfes mit dem Aufsetzen der überholten Turmspitze, die Wiederherstellung des Kirchturmes abgeschlossen werden.

Tausendjähriges-Turmjubiläum 2020

Das bisher älteste Schriftstück über den Kirchenbau stammt aus der Zeit vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Hierbei handelt es sich um ein Schreiben aus dem Niedersächsischen Landes- und Staatsarchiv Wolfenbüttel, welches im Zuge der damaligen Kirchen- und Schulvisitationen in der Generalsuperintendur Braunschweig entstand. Überschrieben mit: "Die Gemeinde zu Flechtorf um Erbauung einer neuen Kirche" ist es datiert auf den 2. Februar 1602. Dort heißt es zu Beginn:

"Durchlauchtester Hochgeborener Fürst, gnädiger Herr, Euer fürstlichen Gnaden, seien unsere untertänigen, gehorsamen, und stets willigen Dienste zuvor. (Zu) Eurer fürstlichen Gnaden kommen wir armen Untertanen und Einwohner des Dorfs Flechtorf untertänig möcht(en) vorhalten, (in)wie(weit) unser Gotteshaus alh(eilige/ier) Kirche - wie augenscheinlich - ganz alt und baufällig geworden, (so) daß wir täglich befürchten müssen, daß sie einem über das Haupt fallen möge. Wie sie denn auch eine lange Zeit gestanden hat. Etliche alte Monumente und Zahlen weisen aus, daß sie A(nn)o Chri(sti) Tausend und 20 gebaut und aufgerichtet (worden sei). Unter dem Imperium des 15. Deutschen Kaiser, Heinrich der Heilige genannt. Der ist Fürst und Graf in Bamberg gewesen..."

Somit wird erwähnt, dass die damalige Kirche aus dem Jahr 1020 stammt und unter der Herrschaft Kaiser Heinrich (II.) des Heiligen errichtet wurde. Hierraus kann gefolgert werden, dass der Kirchturm, welcher im Gegensatz zum Kirchenschiff nie gänzlich ersetzt wurde, zu großen Teilen aus dieser Zeit stammt. Gestützt wird diese Vermutung durch bautypische Besonderheiten der Romanik (s. o.). Eine dieser Besonderheiten, die bis heute vorhandenen mit Rundbögen versehene Schallöffnungen des Turmes lassen sich zudem auf einer Bauzeichung der Kirche aus dem Jahr 1602 erkennen.

Auf Grund der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 mussten die geplanten Feierlichkeiten zum Turmjubiläum um ein Jahr, auf den 11. Juli 2021 verschoben werden. Die Festpredigt wurde gehalten von Herrn Landesbischof Dr. Christoph Meyns.

Wetterfahne

Die Wetterfahne des Kirchturms besteht aus Kupfer und trägt die eingestanzte Jahreszahl 1684 sowie die Buchstaben G W für Herzog Georg Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg und besitzt die Form eines Keilerkopfes, aus deren geöffnetem Gebrech die Hauer herausragen. Dass man damals auf den weitverbreiteten Wetterhahn verzichtete und ausgerechnet einen Schwarzwildschädel als Symbol erwählte, hing anscheinend damit zusammen, dass in jener Zeit auf den Feldern um den herzoglichen "Lehrschen Wohld" eine Wildschweinplage herrschte und man ihrer, wie aus den Akten hervorgeht, lange Zeit nicht Herr werden konnte.

Gekrönt wird die Wetterfahne mit einem Malteserkreuz, und den Fuß bildet ein zweiteiliger hohler und ebenfalls kupferner Knauf, der seit der letzten Instandsetzung 1955 einen luftdichten, zylindrischen Behälter mit Andenken für die Nachwelt enthält. Diese sind: Eine Urkunde vom damaligen Kirchenvorstand, Aufzeichnungen des damaligen Schulleiters sowie ein Aquarell der Kirche welches der künstlerisch begabte Schüler Manfred Langer 1953 anfertigte. Hinzu kamen Tageszeitungen wie die letzte Sonntagsnummer der Braunschweiger Zeitung sowie religiöse Wochenschriften, erdkundliches Kartenmaterial, ein Exemplar des Heimatboten 1956 des Landkreises Braunschweig und je ein Stück aller damals im Umlauf befindlichen Münzen.

Die gesamte Wetterfahne wurde bei ihrer letzten Instanzsetzung mit 24-karätigem Blattgold überzogen.

Quellen: Hellermann, Hartmut (2001): Heilig-Kreuz-Kirche zu Flechtorf, in: Geshichte und Geschichten.

Landkreis Helmstedt Kreisbuch 2001, günther Druckerei GmbH.

Kochanek, Helmut (1985): Im Schutze und Schatten der Burg. Flechtorfer Chronik, Braunschweig:

Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag.

Schreiben zur Kirchenvisitation (1602):

Niedersächsisches Landes- und Staatsarchiv Wolfenbüttel, NLA WO 14 Alt Nr. 771

Als Quelle im Original endeckt und transskribiert von Justus Wölfle, Braunschweig,

Auszug ins Hochdeutsche übertragen von Pfarrer Siegfried H. Neumeier, Flechtorf.