Allgemeine Geschichte + Kirchenschiff

Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott sprach (3. Mose 26,11-12; Hesekiel 37,27): "Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein."

II. Korinther 6,16 (Text der Einweihungspredigt 1806)

I. Das alte Kirchengebäude

Das bisher älteste Schriftstück über die Kirche stammt aus der Zeit vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Dieses Schreiben aus dem Landeskirchenarchiv in Wolfenbüttel ist datiert auf den 2. Februar 1602 und überschrieben mit "Die Gemeinde zu Flechtorf um Erlaubnis einer neuen Kirchen". Hierin wird erwähnt, dass die damalige Kirche aus dem Jahr 1020 stammt und unter der Herrschaft Kaiser Heinrich (II.) des Heiligen errichtet wurde.

Eine weitere Erwähnung findet die Kirche in der ersten schriftlichen Vermögenserfassung aus dem Jahre 1612, wo es um die Rückgliederung des sogenannten „Heiligen Campen“ von der Domäne an die Kirche ging, heißt es, dass die Rückgabe „wegen ihrer nunmehr fast männiglich bewussten Baufälligkeit hoch von nöthen hätte“.

1626 wurde die Kirche dann von feindlichen Truppen geplündert. In dem durch die Kirchenbehörde 1644 veranlassen Corpus Bonorum wird über den Kirchenneubau im 17. Jahrhundert geklagt:

„... Die Kirch daselbsten so Anno 1640 von neuem angefangen worden zu bauen und durch ao. 1641 erhaltene Wolfenbüttelsche Ploquada interumpiert, hat abgewichen Jahr Geldmangel halber kümmerlich unter daß Dach gebracht werden.“

Im Jahre 1690 erfolgt der Anbau eines Chores.

Über die Kirche heißt es 1755 unter anderem:

„Die Kirche ist massiv von Mauern und in gutem Baustande, an dem Chor ist ein Stein mit der 1690 eingemauert. Sie hat ein Ziegeldach. Der Turm aber ist mit Schiefer gedeckt;… Die Schlage–Uhr ist ao. 1680 angeschafft. Außer den Stühlen für die Flechtorfer Gemeinde hat das Amt seine Priechen und Stühle, auch die von Beyenrode, für 16 Manns und 12 Frauens-Personen Stellen.“

Im Jahre 1780 musste für 65 Taler und 18 Gutegroschen eine umfangreiche Dachreparatur durchgeführt werden, nachdem zuvor ein schweres Gewitter großen Schaden angerichtet hatte.

II. Das neue Kirchenschiff von 1806

Aufgrund des allgemein schlechten Baugrundes im Schuntertal sowie aufgrund der Lage der Kirche neben der sogenanten „Swarten Kuhle“ wurde ein Abriss der bestehenden Kirche bald unumgänglich. In einem Brief des Flechtorfer Pfarrers vom 17. August 1803 an das hochfürstlich braunschweigisch-lüneburgische Konsistorium hieß es daher:

„Euer Hochwohlgeboren, Hochwürden und Wohlgeboren zeige pflichtgemäß an, daß dem hiesigen Kirchengebäude an der östlichen Seite ein sehr nah Einsturz droht. Es ist dieser Teil des Gebäudes nach einer Aufschrift Anno 1640 an das alte Gebäude angebaut. Schon vor sechs Jahren sind feine Risse entstanden, die aber der Maurermeister Blas für Kalkrisse erklärt und dem Gebäude eine fast ewig Dauer verkündet hat. Seit etwa vier Tagen aber sieht man an beiden Seiten einen sehr bedenklichen Riss in den Mauern. Kalk und Steinchen fallen herunter, und vor allem ist mit das wasserreiche Terrain Und der daher sinkende Grund die traurige Ursache.

Euer Hochwohlgeboren, Hochwürden und Wohlgeboren bitten um gnädige und hochgeneigte Verhaltungs Befehle als meiner gnädigen und hochgebietenden Herren

Flechtorf, 17. August 1803 untertäniger und gehorsamster

JL Wäterling, Pfarrer.“

Das Konsistorium ordnete darauf hin eine Untersuchung durch Kammerbaumeister Rothermundt an, der am 27.9.1803 folgenden Bericht verfasste:

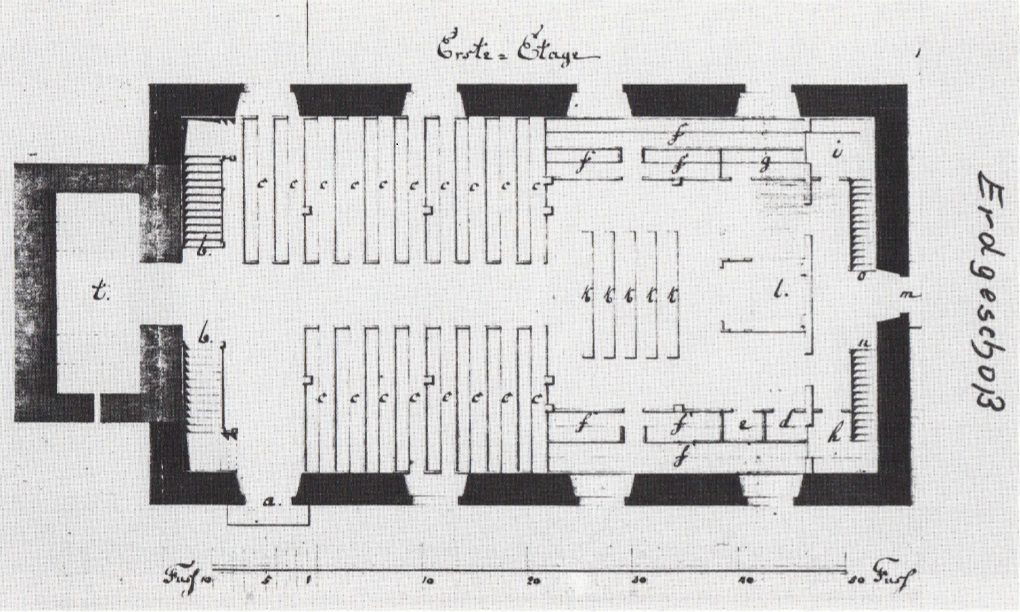

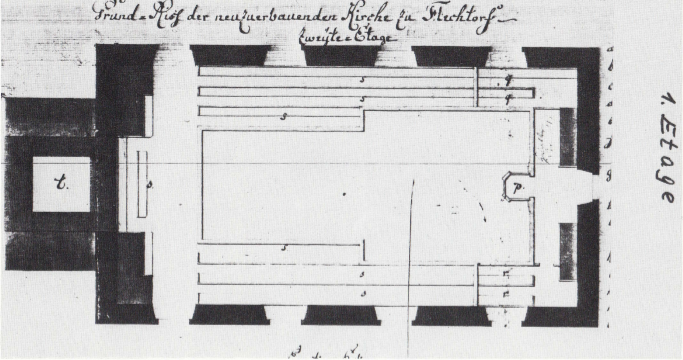

„Gleich nach Erhaltung des hohen Auftrages vom 31. dieses Monats habe mich nach Flechtorf verfügt und die Kirche daselbst in folgenden Umständen vorgefunden: Selbige ist im Schiff 40 Fuß lang und 33 Fuß im Lichten breit, an das Schiff ist der Chor in einem halben Zirkel in Breite der Kirche angebaut und eben hier, wo diese Vereinigung der Chor mit der Schiffmauer statt hat, ist solche dermaßen getrennt, das besonders an der Südseite mehrerenteils in der ganzen Höhe eine Öffnung entstanden, die an einer Stelle auf 6 Zoll Weite hat, wo man durch und durchsehen kann,… Ist der Riß an der Nordseite von oben bis unten in einer irregulären Linie Circa 2 Zoll weit, auch hat nicht weniger der Ostgiebel verschiedene Risse erhalten, so daß durch die Senkung so welche wahrscheinlich vom schlechten Fundament herrührt, das Dachwerk in der Chorhaube zerrissen und in der Kirche das mit einer eisernen Stange am Ostgiebel befestigte Altarbladt ganz aus deiner Richtung in einer windschiefen Lage herüber gezogen ist. Diese Schadhaftigkeit soll sich nach Aussage des Predigers unter Altaristen vor circa fünf Wochen angesponnen haben, allein in den letzten 8 Tagen wäre auf einmal dieser große Rieß entstanden. Es war daher augenscheinlich Gefahr zu befürchten, zumal da das Mauerwerk nun schon etwas Übergewicht hatte, dass nicht die ganze Chormauer abklappen würde. Um nun Unglück zu verhüten, ließ sich so gleich von denen zu Gardessen vom Kirchturmbau übrig gebliebenen Stützholz das nötige anfahren und bewerkstelligte dadurch eine Abstützung; von dessen Kosten ich angebotene Rechnung zu einer weiteren gnädigen Verfügung untertänigst überreiche, somit bitte die Gardesseschen Rechnung an den… Bührig baldigst auszahlen zu lassen, damit diese Gelder dem Thurmbau zugute kommen, auch dadurch der baldige Abschluß der Rechnung erreicht wird.

Die Chormauer abzubrechen und neu aufzuführen, halte meiner geringen Einsicht nach nicht für ratsam, weil die übrigen massiven Wände ebenfalls nicht mehr lotrecht stehen, auch das Gebälk nebst Sparrenwerk nur von Lindenholz, sowelches wie bekannt dem Wurmfraß sehr ausgesetzt so vorgerichtet ist, und überdem die Kirche zu klein, dass es an Raum fehlet; so, wäre meine unterthänige unvorgreifliche Meinung, den alten Thurm beizubehalten, die alte Kirche aber gänzlich abzubrechen und neu zu bauen.

Der dazu erforderliche Riß nebst Kosten-Anschlag werde mit nächsten Post ein senden.

Der ich in tiefer Submission verharre.

Euer Hochwohlgeboren, Hochwürden und Wohlgeboren untertägiger Diener, Braunschweig, den 27. September 1803, Rothermundt.“

Am 8. Dezember 1803 lagen die fertigen Pläne und die Kostenberechnung vor. Im Februar des folgenden Jahres wurde mit den Bauarbeiten begonnen, und die Einweihung der neuen Kirche fand am 7. April 1806 statt.

Der Ablauf der damalige Einweihungsfeier wurde detailliert im Corpus Bonorum festgehalten:

„Anno 1804, am Montag nach dem weißen Sonntag, wurde die alte, dem Einsturz drohende Kirche, hier selbst abgerissen und nach 2jähriger Baufortsetzung die neue schöne Kirche wieder errichtet, die 1806, am 2. Ostertage, den 7. April, feierlich eingeweiht wurde. Tages zuvor wurde mehr als gewöhnlich in 3 Hälften geläutet und zur hohen Feierlichkeit dadurch eingeladen. Am Tage der Kirchweihe wurde das dreimalige Geläut früh um 6:00 Uhr angefangen und bis nach 8:00 Uhr vollendet. Darauf wurden vom Turme einige grüßliche Melodien von den Instrumentalisten aus Königslutter geblasen und der gleichen Melodien abwechselnd mit Symphonien ihn auf dem Pfarrhofe fortgesetzt. Unter der Zeit war die eingeladene und nötige Versammlung realisiert und die Prozession zur neuen Kirche begann:

1) Voran gingen die Beyenrodische und Flechtorfsche zahlreiche Schuljugend, geschmückt und bekränzt, beiderlei Geschlechts unter Aufsicht ihrer Schullehrer. Diese, und alle Religion ehrenden sangen unter musikalischer Instrumentalbegleitung das aufgegebene Lied Nr. 409 „Nun Danket alle Gott“ mit herzlicher Erhebung und Andacht.

2) Den folgten die Juraten von Flechtorf und Beyenrode, trugen einzelne Vasa Sacra, die nachher auf dem Altar der neuen Kirche, auf welchem auch die Lichter brannten, nieder gesetzt wurden.

3) Folgten in feierlicher Ordnung die geistlichen Herren, die einen der Herren Weltlichen einzeln führten, Als Herr Generalsuperintendent Knittel den Herrn Drost von Egidy, der hiesige Prediger den Herrn Justizrat und Kirchenvisitator Beyenroth, der Herr Pastor Bohde von Glentorf den Herrn Oberkommissar, vormaligen Kammerbaumeister Rothermundt. Nachher folgten Pastor Niecamp aus Groß Brunsrode, Herr Förster Lüders aus Beyenrode und Herr Pastor Ramdohr aus Hattorf (Dieser Stab schon in den selben Jahr am 31. Oktober). Noch einige der eingeladenen Herren hatten vollgültige Entschuldigungen der Abwesenheit.

An dieses feierliche Gefolge schlossen sich paarweise an, alle Hauswirte aus Flechtorf und Beyenrode.

Alles Übrige wurde pünktlich so befolget, wie F. Consistorium befohlen und im Reskriptbuche aufgezeichnet ist. Nach eingenommenen fröhlichen Mahle vergönnte ich gern der zahlreichen geschmückten Schuljugend aus beiden Dörfern auf meiner Tenne Musik und Tanz, abwechselnd mit Absingung neuer zweckmäßiger Jugendlieder (besonders für die Landjugend).

Zu meiner Einweihungspredigt hatte ich gewählt den Text 2. Korinther, VI,16. Mein Hauptgesang war: Nr. 586 Mein Glaub ist meines Lebens Ruh.

Flechtorf 1806 im Monat April."

Erste Renovierung 1893

Am 18. März 1889 stellte die Kirchengemeinde den Antrag auf grundlegende Renovierung des Kirchengebäudes. Nach eingehenden Vorbereitungen fand diese 1893 unter der Leitung des Hzgl. Regierungsbaumeisters R. Bierberg statt.

Hierbei wurde das feuchte Mauerwerk trockengelegt, der Innenraum durch den bedeutenden Hzgl. Braunschweigischen Hof-Dekorationsmaler Adolf Quensen neu ausgemalt, die hölzernen Fensterrahmen durch eiserne mit Glasverbleiung ersetzt, ein Windfang am Haupteingang angebracht, der Turm, welcher schon im Jahr 1878 eine von dem Turmuhrenfabrikanten J. F. Weule aus Bockenem für 1.243 Mark bezogene Uhr mit Betglockenschlagwerk erhalten hatte neu mit Schiefer gedeckt und die Orgel gründlich gereinigt. An der Nordseite des Kirchenschiffes stellte man einen Wasseralfinger Heizofen auf, ein Geschenk des Gastwirtes Fritz Hering (Lindenhof).

Die ganze Instandsetzung kostete 7.791,73 Mark. Zu dieser Summe steuerte die Kirchenkasse 1.500 und die politische Gemeinde 3.000 Mark bei. Letztere lieh sich diesen Betrag bei dem Ackermann Kröckel zu 4 % Zinsen und 200 Mark jährlicher Amortisation.

Quellen: Hellermann, Hartmut (2001): Heilig-Kreuz-Kirche zu Flechtorf, in: Geshichte und Geschichten.

Landkreis Helmstedt Kreisbuch 2001, günther Druckerei GmbH.

Kochanek, Helmut (1985): Im Schutze und Schatten der Burg. Flechtorfer Chronik, Braunschweig:

Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag.

Zeittafel

- 1020 Ältester Nachweis der Kirche aus einem Schreiben von 1602

- 1612 Rechtliche Rückgliederung von der Domäne Campen zur Kirche, baufälliger Zustand

- 1626 Plünderung der Kirche durch feindliche Truppen

- 1640 Anfang eines Neubaus ("alte Kirche")

- 1641 Eindeckung des Kirchenneubaus nach anhaltendem Geldmangel

- 1680 Anschaffung einer Schlaguhr

- 1684 Aufsetzung des Turmdaches in Zwiebelform

- 1690 Anbau eines Chores

- 1755 Kirche in gutem Bauzustand

- 1780 Umfangreiche Dachreparaturen nach schwerem Gewitter

- 1803 August, Pfarrer Wäterling beklagt den Bauzustand beim Braunschweigisch-Lüneburgischen Konsortium

- 1803 September, Feststellung des desolaten baulichen Zustandes durch Kammerbaumeister Rothermundt

- 1803 Dezember, Baupläne und Kostenplan lagen vor

- 1804 Februar, Beginn der Bauarbeiten

- 1804 April, Abbruch des alten Krichenschiffes

- 1806 April, Einweihung des neuen Kirchenschiffes

- 1878 Anschaffung einer neuen Turmuhr mit Betglockenschlagwerk

- 1893 Erste große Renovierung unter Regierungsbaumeister Bierberg und Ausmahlung durch den Herzgl. Braunschweigischen Hof-Dekorationsmaler Quensen

- 1973 Turmsicherung

- 1979 Beginn der zweiten großen Renovierung

- 1983 Abschluss der Renovierung und Wiedereinweihung durch Landesbischof Prof. Dr. Müller